La costa como frontera

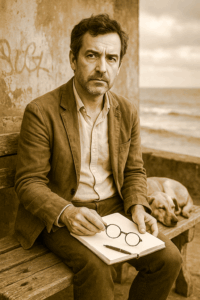

Vivir junto al mar es habitar una línea que no existe: ni tierra firme ni abismo, solo el vaivén constante entre lo que somos y lo que dejamos ir.

Esta mañana un perro cruzó la playa como si huyera de algo que solo él podía oler. Ladró al horizonte y luego al bote varado, y después a nada en particular. Me gusta pensar que no todos los que corren por la costa están buscando algo; algunos simplemente escapan de vivir demasiado tiempo en el mismo lugar. Yo, por ejemplo, me escondo en esta taza de café mientras el viento levanta el recuerdo húmedo de lo que no fui.

A veces el mar no dice nada. O quizás sí, pero uno tiene que estar dispuesto a desoírlo todo para entenderlo. Hay días en que me acerco solo a olerlo, como se huele un pan quemado: con sospecha y con hambre. Vivir junto al mar —a la orilla exacta donde la espuma besa la tierra con desgano— es habitar una frontera. No una línea geográfica, no. Una grieta. Un lugar donde el mundo se parte: lo que se puede tocar y lo que se puede imaginar, lo doméstico y lo brutal, lo que se dice en voz baja y lo que grita la resaca.

Aquí, entre los manglares que huelen a tiempo detenido y los edificios que prometen vistas que no saben sostener, he aprendido a caminar con cuidado. Porque todo lo que brilla en la costa también se oxida. Las palmeras, las promesas de desarrollo, los turistas que creen que la brisa es exótica y no una vieja señora que arrastra huesos de tormenta.

¿Y nosotros, los que vivimos aquí? Jugamos a lo mismo cada día: a ser parte del mundo y a estar fuera de él. A veces siento que soy como esas garzas que caminan entre las olas con una dignidad que nadie les enseñó. No vuelan, pero tampoco se hunden. Eso somos los de la costa: un ensayo fallido entre el vuelo y el naufragio.

El problema de vivir en una frontera es que tarde o temprano uno tiene que elegir de qué lado quedarse. Pero yo no quiero elegir. Me gustan los límites porque ahí nadie construye iglesias. Ahí todo está por definirse. Y en un país que ha hecho del cemento su religión, quedarse al borde es casi un acto revolucionario.

Lo confieso: me cansan los discursos que hablan del mar como metáfora de libertad. ¿Libertad de qué? ¿De pagar impuestos? ¿De ser feliz sin motivo? La costa no libera. La costa recuerda. Aquí no hay olvido, solo agua que regresa. Y a veces trae botellas vacías y otras, cadáveres de ideas.

Esta mañana el mar seguía mudo, pero el perro volvió. Traía algo en el hocico: parecía una pelota, pero era un coco partido. Lo dejó a mis pies, como si me correspondiera. Lo miré y le dije: gracias, pero ya tengo bastante con este corazón. Y él, claro, ladró. Porque hay cosas que no se explican, solo se comparten. Como una orilla. Como una herida que no cierra pero tampoco sangra.

Me quedé ahí, viendo cómo el sol empezaba a recortar sombras en la arena. El mar seguía quieto. Y por un momento, creí que yo también.